An der Grenze

An der Grenze

Als Michael endlich zu seinem Sohn gehen kann, ist es erstaunlicherweise noch immer Ostersonntag 2017. Michael muss an die Auferstehung denken. Denn entgegen aller Wahrscheinlichkeit ist das Kind am Leben. Er kann jetzt seine Hände durch die zwei Armlöcher in den Inkubator stecken und sie vorsichtig auf die Füße und den Kopf legen. Nur auflegen, nicht streichen, um die papierdünne Haut zu schonen. Vorsichtig eine feste, körperwarme Hülle für die beseelten 390 Gramm Leben formen, die sein Sohn sind. Er kann mit seinem Körper eine Begrenzung für ihn bilden, wie es an diesem Morgen noch der Bauch seiner Frau getan hatte. Jetzt liegt sie auf der Intensivstation.

16. April 2017, Schwangerschaftswoche (SSW) 24+1 Tag, 390 Gramm. Der Vater, der werdende, will am Mittag gerade zum Osteressen mit den Verwandten aufbrechen. Er denkt, zum Vaterwerden habe er noch mehr als drei Monate Zeit. Da leuchtet eine WhatsApp-Nachricht auf: Seiner Partnerin Jenny, zu einer Untersuchung im Krankenhaus, geht es plötzlich dramatisch schlechter, die Leber schmerzt, der Blutdruck ist zu hoch. Das Kind, sagen die Ärzte, muss man jetzt sofort holen. Sie hatten schon länger beobachtet, dass es zu klein war und schlecht versorgt wurde, sie hofften auf jeden Tag, den es länger im Bauch bleibt. Erst ab 23 Wochen Schwangerschaft gelten Frühchen überhaupt als überlebensfähig. Aber jetzt droht bei der Mutter ein Leber- und Nierenversagen. Ihr Leben ist in Gefahr.

Von nun an kommt sich Michael vor wie in einem Film, dem er zugleich nur noch zuschauen kann. Man gibt ihm Informationen zu Risiken für Mutter und Kind im Detail, aber es sind zu viele. Also fühlt er sich informiert und vergisst sofort alle Einzelheiten. Michael filmt im OP mit dem Handy. Er hofft, dass auf den Bildern später mehr zu sehen sein wird, als er sich jetzt merken kann. Michael hält den Kopf seiner Frau in den Händen, die Angst um sie ist mindestens so groß wie die Hoffnung auf das Kind. »Ist es schon da?«, fragt Jenny, die nichts spürt. Kein Schrei. »Dit is’n Junge«, ruft die Hebamme, 16.58 Uhr. Da schäumt in ihnen die Freude auf. Sie hatten das Geschlecht ja vorher nicht wissen wollen. Michael streicht Jenny über den Kopf. Der Junge ist nur 27 Zentimeter lang. Ein kurzer Name mit vier Buchstaben würde genau der Richtige sein. Dass er Levi heißen soll, entscheiden sie noch im OP.

Alle für einen

Man wird an der Berliner Charité alles tun, wozu die Neonatologie im Jahr 2017 in der Lage ist. Doch mit 390 Gramm Gewicht, geboren nach der 24. Schwangerschaftswoche und einem Tag, ist Levi ein extrem unreifes Frühchen an der Grenze zur Lebensfähigkeit. Die statistische Überlebenswahrscheinlichkeit beträgt in dieser Situation 30 Prozent. Levi wird die Entwicklungsschritte, die er eigentlich im Körper der Mutter machen würde, außerhalb ihres Körpers tun müssen. Damit das gelingen kann, müssen Ärzte, Intensivschwestern und Elternberater ein Netz bilden. Im Gegensatz zu den überrumpelten Eltern wissen sie, dass die größte Anstrengung noch vor ihnen liegt.

Die Schwestern hatten Michael gesagt, es helfe, dem Kind etwas vorzulesen. Egal, was. Es gehe darum, dass das Kind sich an die Modulation und den Klang der Stimme gewöhnt. »Wenn’s keine Rolle spielt«, denkt Michael und greift nach der »Sportbild«. So wird die erste Geschichte, die Levi in seinem Leben vorgelesen bekommt, von Werder Bremen handeln.

Bindung zwischen Maschinen

22. April 2017, SSW 25+0 Tage, 375 Gramm. Jenny, 28 Jahre alt, liegt im 8. Stock des Bettenturms der Berliner Charité und hat keinen Blick für die Aussicht. Sie schaut in einen kleinen Handspiegel, mit dem sie ihr Kind ansehen kann. Das liegt nicht im Inkubator, sondern mitsamt seinen Schläuchen und Elektroden direkt unter ihrem Kinn auf der Brust. Nur der Kopf ist unter den Tüchern zu erahnen. Levi ist jetzt sieben Tage auf der Welt und mehr als drei Monate zu früh dran. Aber seine Atemfrequenz ist im Normalbereich. Blass, rotblond und leuchtend wirkt Jenny mit Kind auf der Brust und Mann neben sich wie auf einem flämischen Gemälde. Und das, obwohl Michael Baseballkappe trägt. Ernst und strahlend zugleich sehen sie aus, wie es nach existenziellen Erfahrungen passiert. Es ist ihr erstes Kind.

Das hier ist die Intensivstation. Und das gilt auch für die Gefühle. Meist sind Angst, Hoffnung und Freude gleichzeitig da. Levi wurde auf einer der ehrgeizigsten Neonatologien des Landes geboren, aber die erste Aufgabe für die Eltern lautet: all das ignorieren. Die Inkubatoren mit ihren angeschlossenen Monitoren ausblenden, ihr ständiges Piepen, die Ausschläge in der Sauerstoffversorgung und Herzfrequenz. Stattdessen sollen sie Kontakt herstellen zum Kind. Deshalb legt man den Eltern ihre Kinder zum »Känguruhen« auf die Brust. Stundenlang. Mutter und Vater schütten das Bindungshormon Oxytocin aus. Die Verbindung, die sich in den ersten Tagen bildet, sagt Christof Dame, der behandelnde Arzt, wird die Wirkung aller intensivmedizinischen Maßnahmen verbessern.

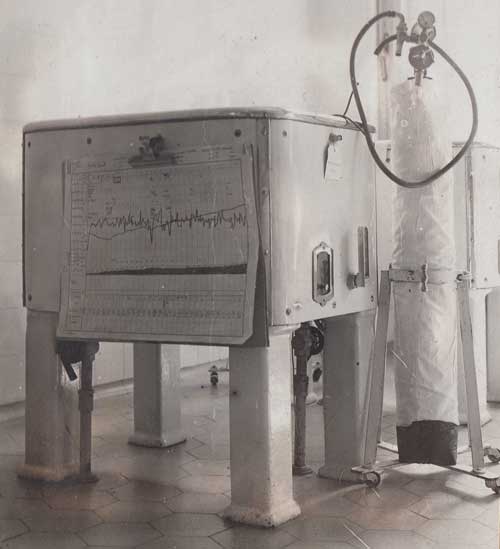

So funktioniert ein Inkubator

Gerade sehr unreife Frühchen werden mit extrem aufwendigen Geräten am Leben erhalten. Die interaktive Infografik zeigt, welche Teile für was nötig sind. Klicken Sie auf einzelne Teile, um die Erklärung zu lesen. Bei Klick auf das Baby gelangen Sie zur Detailansicht des Kindes.

Die Rettungskapsel

Ein Inkubator soll nicht nur die Bedingungen im Mutterleib simulieren. Er ermöglicht Intensivmedizin für einen sehr unreifen Körper.Verkabelt

Selbst die kleinsten Kabel und Sensoren wirken bei Extremfrühchen überdimensioniert. Doch nur diese komplexe Verbindung aus Mensch und Maschine ermöglicht das Überleben.Keine Schreie

»Ich habe schon gemerkt, die Schwestern sind nicht so begeistert, wenn man zu viel auf die Zahlen guckt«, sagt Jenny. Sie soll auf ihr Kind hören. Wobei hören nicht wörtlich zu nehmen ist: Der Beatmungsschlauch liegt zwischen Levis Stimmbändern. Er kann gar keine Laute von sich geben, geschweige denn schreien. Levi hat sich auch noch nicht umgeschaut. Denn erst mit 26 Wochen Reifealter können Föten ihre Augen öffnen. »Er versucht es schon ein bisschen«, sagt Jenny. »Der Reiz ist höher als im Mutterleib«, sagt Christof Dame. »Es ist ja jetzt viel heller hier auf der Welt.«

Als sich die Tür schließt, bleiben drei Menschen zurück, die von nun an eine Familie sind. »Haben Sie den Spiegel gesehen?«, fragt Christof Dame auf dem Flur. »Und wie sie ihn hält?« Natürlich, zwischendurch schaute Jenny immer wieder Levi an. »Das heißt, die Mutter ist in ihr Kind verliebt«, sagt Dame. »Keine Gefahr einer Wochenbettdepression.« Er lächelt.

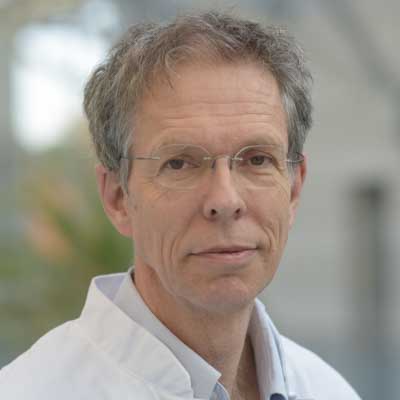

Von Woche zu Woche

Christof Dame, 49 Jahre alt, Oberarzt der Neonatologie an der Berliner Charité, sieht jedes neugeborene Frühchen vor dem Hintergrund der Studien, die er gelesen hat, der internationalen Forschung, zu der er selbst mit seinem Labor beiträgt, und vor dem Hintergrund der Erfahrung, die er in den Behandlungen gesammelt hat. Er lässt sich in seinem kargen Zimmer in den Schreibtischstuhl fallen.

»Das Thema Hirnblutung ist abgearbeitet«, sagt Dame. »Das ist supergut. Wenn bis zum siebten Tag keine aufgetreten ist, sinkt das Risiko rapide.« Hirnblutungen gehören zu den größten Gefahren mit den schlimmsten Folgeschäden für Frühgeborene. Statistisch ist es wahrscheinlich, dass es bei einem so unreifen Kind im Verlauf größere Operationen geben wird. Darm-OPs im ganz frühen Stadium, später an einem herznahen Gefäß. Auf dieses Risiko hat er die Eltern vorbereitet.

Exkurs: Zu Besuch bei Christof Dame im Labor

Wie stellen sich Frühchen auf die Atmung um?

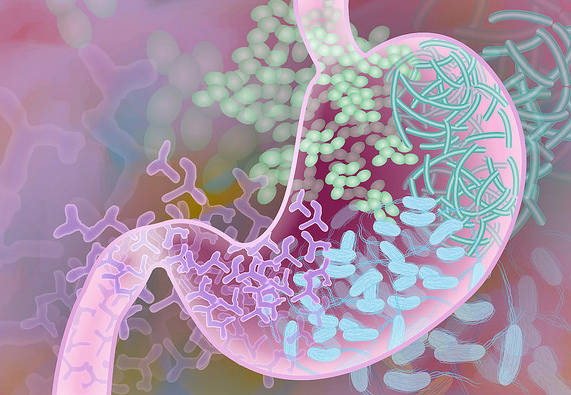

Bei einer normalen Entwicklung seiner Organe und Blutgefäße ist der Fötus daran gewöhnt, dass im Mutterleib Sauerstoff mühsam an der Plazenta übertragen wird. Nach der Geburt ist Sauerstoff plötzlich viel leichter verfügbar. Wie aber passen sich die sehr unreifen Frühgeborenen daran an? Weil als erstes Organ die Leber des Embryos vom Nabelschnurblut durchblutet wird, gehen die Forscher davon aus, dass die Leber spezielle Sauerstoffsensoren hat. Bis etwa 32 Schwangerschaftswochen werden das Blut des Fötus und das Hormon Epo, welches die Blutbildung reguliert, überwiegend in der Leber gebildet. Seit mehr als 20 Jahren forscht Dame an dem blutbildenden Hormon. »Epo ist das einzige Hormon im menschlichen Körper, das seine Produktion während der Entwicklung von einem Organ zu einem anderen Organ, der Niere, wechselt.« Wenn man besser verstehen würde, wie der Sauerstoffsensor in der Leber bei der Frühgeburt und in den folgenden Wochen »in seiner Programmierung durcheinandergerät«, könnte man ihn vielleicht mit Medikamenten ansteuern, um lebenslange Schäden bei Frühgeborenen zu verhindern. Diese offenen Fragen erforschen Dame und sein Team in Versuchen mit Mäusen.Wie können Keime schneller entdeckt werden?

Ein weiteres Projekt widmet sich besonders tückischen Keimen: Serratien sind normale Darmkeime, die aber bei Frühgeborenen und Neugeborenen mit Fehlbildungen extrem gefährlich werden. Sie sind auf der Intensivstation gefürchtet. Christof Dame forscht an einer Methode, wie die Besiedlung eines Patienten mit diesen Keimen in einer Acht-Stunden-Schicht nachgewiesen werden kann, anstatt wie bisher in mindestens 48 Stunden. Dieser Zeitgewinn hätte direkte Auswirkungen auf die Schichtplanung des Personals und deshalb auch auf die Kosten, da Verdachtsfälle zum Beispiel nicht mehr so lange isoliert werden müssen und Krankheitsfälle effektiver therapiert werden können.Levi wird von nun an in zwei Zeiten leben. Die Eltern zählen die Lebenstage ihres Kindes, die Ärzte rechnen weiter in Schwangerschaftswochen, kurz: SSW. Denn die sind der Maßstab für seine Entwicklung. Sie liefern die Anhaltspunkte dafür, was altersgerecht zu erwarten wäre, und was eventuell ausbleibt. »Die kommenden Wochen werden sich nach Risiken für verschiedene Organe sortieren«, sagt Dame. Zuerst der Darm, dann vermehrt die Lunge. Erst ab der 32. Woche wird er erkennen können, ob eine gestörte Gefäßentwicklung in der Netzhaut Augenschäden verursacht. »Wenn der Darm nicht bald das sogenannte Kindspech ausscheidet, haben wir ein Problem.« Denn wird das Mekonium nicht aus dem Darm transportiert, kann er wie ein Fahrradschlauch platzen, Bakterien geraten in die Bauchhöhle, es droht eine Vergiftung.

Ständige Überwachung

28. April 2017, SSW 25+6 Tage, 470 Gramm. Levi, zwölf Tage alt, liegt in einem Inkubator namens »Giraffe«, am langen Hals die Monitore. Durch eine Sonde erhält er abgepumpte Muttermilch, denn zum Saugen ist er noch zu schwach. Der Sauerstoff kommt durch den Beatmungstubus, durch einen Zugang am Bein erreichen ihn Mineralien und Spurenelemente.

Levi ist so extrem unreif, muss so engmaschig überwacht werden, dass er Einzelpflege erhält. Von acht Schwestern, die sich in jeder Schicht um die zurzeit 20 Kinder auf der Station kümmern, ist eine allein für Levi da. Sie regelt den Sauerstoff in engen Grenzen hoch und herunter. Sie justiert die Manschetten und Elektroden. Sie wärmt in ihren Händen die Spritze mit der Muttermilch auf Körpertemperatur.

Es ist ein Glück, dass es für Levi überhaupt Material gibt, mit dem man ihn behandeln kann. Er trägt eine Windel-Spezialanfertigung. Wäre die Nadel, mit der man ihm Blut abnimmt, nur etwas dünner, würde das Blut, das sofort gerinnt, die Röhre verstopfen. Die Grenze der Lebensfähigkeit ist manchmal zugleich die Grenze des herstellbaren Materials. »Levi ist nicht nur unreif, sondern auch viel zu klein für sein Alter. Normalerweise sollte er 650 statt 390 Gramm gewogen haben. Das dürfen Sie nicht vergessen«, sagt Dame.

Im Elternzimmer, bei den persönlichen Gesprächen, werden die Eltern und der Arzt zum Team. »Letzte Woche hatte ich gesagt, wir müssen auf den Darm aufpassen. Nun können wir schon fast auf den Tropf verzichten«, sagt er.

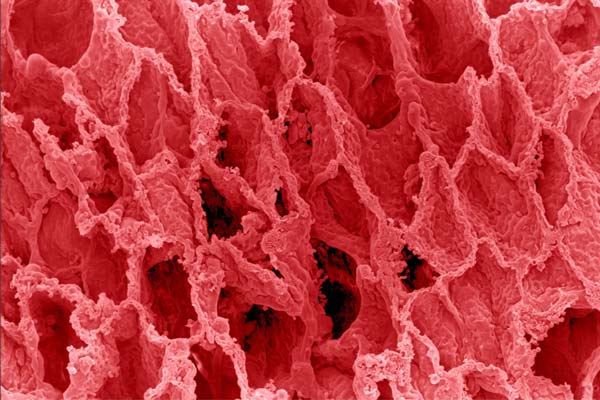

Leben liegt in der Luft

Aber die Lunge macht zunehmend Probleme. »Das ist jetzt ein fortschreitender Zustand.« Dame malt die Lungenknospen auf ein Blatt Papier, an die kleinste Blutgefäße Anschluss finden müssen. Aber das Wachstum dieser Gefäße ist durch die Frühgeburt plötzlich gestoppt. Im Mutterleib, wo weniger Sauerstoff in der Lunge ist, hätten sie sich ungestört entwickeln können. Erst in einigen Wochen werden sie zu den Lungenbläschen aussprossen und gut den Sauerstoff ins Blut aufnehmen.

Zum Wachsen braucht Levi jetzt mehr Sauerstoff. Es wird nun ein scheinbar unlösbares Dilemma, dass Levi zusätzlich beatmet werden muss, aber zu viel Sauerstoff der Lunge und anderen Organen schadet. »Wir haben einen Trick angewandt: Wir sorgen dafür, dass der Sauerstoff leichter aufgenommen wird«, sagt Dame. Dazu müssen genügend rote Blutkörperchen da sein. Levi wurde deshalb ein Erythrozytenkonzentrat roter Blutkörperchen transfundiert. »Die roten Blutkörperchen sind wie Lastwagen, die an die Lungenbläschen andocken und die Sauerstoffmoleküle in den Körper abtransportieren.« Ah, sagt der Vater, erleichtert, dass er das Prinzip verstanden hat. »Also immer schön die Tramper mitnehmen!«

Arbeit und Vertrauen

»Die Lunge wird uns jetzt viele Wochen beschäftigen«, sagt Dame ernst. Levi bekommt eine ausgeprägte BPD, eine so genannte Bronchopulmonale Dysplasie. »Das heißt, dass die Bläschen und das Stützgewebe der Lunge steifer werden.« Damit das nicht passiert, werde man ein Cortison-Derivat geben, das eigentlich nicht vor dem 21. Tag verabreicht werden soll, heute ist Levis zwölfter.

Die Folge dieses Medikaments, sagt Dame, sei eine Immunsuppression: In dieser Zeit ist Levis Risiko für eine Blutvergiftung durch Bakterien höher, deshalb soll der Tropf raus sein. Ziel ist also, »den Darm und die Ernährung so weit in Betrieb zu bekommen, dass der Zugang entfernt werden kann.« Es ist verzwickt, dass die Verdauung funktionieren muss, damit die Lunge behandelt werden kann. »Sie reden von einer schweren BPD – gibt es eine Chance auf einen milden Verlauf?«, fragt Michael.

»26 Prozent Sauerstoff wären seinem Alter entsprechend – jetzt braucht er fast das Doppelte«, wendet Dame ein. Michael sagt: »Das ist erst seit vier Tagen so. Vorher war es besser.«

Dame sagt: »Er hat auch viel Sekret in der Lunge, in den steifen Bläschen siedeln sich gern Bakterien an.« »Für mich geht es darum, ob ich nun arbeiten gehen kann. Zuletzt war es ja ruhig, aber wenn Sie sagen, die kommenden Wochen werden nervenaufreibend.« Michael zweifelt.

»Die nächste Woche wird aufregend. Sie sollten wieder arbeiten gehen, wenn das Medikament anschlägt«, sagt Dame.

Was fühlt Levi eigentlich?

Jenny fragt sich von Anfang an, was ihr Kind eigentlich empfindet. Hat Levi Schmerzen, wenn der Sauerstoffgehalt sinkt? »Nein«, sagt Dame. »Aber Atemnot spürt er. Dann regeln wir nach.«

In der Neonatologie geht es nie um große Ausschläge, sondern um ständiges, feines Justieren. Bis sie mit dem Hydrocortison für die Lunge beginnen, ist der Betreuungsbedarf intensiv. Levi darf in dieser Zeit nicht vermehrt Keimen ausgesetzt sein: Das Einzelzimmer ist deshalb kein Luxus, sondern Risiko-Prophylaxe.

Dame fragt, ob schon Großeltern da waren. Ja, Jennys Eltern waren überwältigt: der erste Enkel.

»Ich denke immer über Spätfolgen nach«, sagt Michael. Er liest jetzt Jules Verne vor, »20 000 Meilen unter dem Meer«. Wenn er das Buch am Abend zuklappt, gehen die Eltern die paar Minuten hinüber in ihr Hotel, in dem sie jetzt wohnen. Erst einmal für sieben Wochen. Für die Mutter zahlt die Krankenkasse. Es ist die längste Hotelreservierung ihres Lebens. Neulich waren sie bei McDonald’s – oh Gott, dachten sie, was haben wir da angefasst! Die Welt da draußen scheint ihnen jetzt voller Keime, bis sie die leise, konzentrierte Station 108i betreten, die automatische Tür aufspringt und sie sich, pfft, pfft, die Hände desinfizieren. Der Rest der Welt, von der sie vor zwölf Tagen noch ein Teil waren, läuft auf erstaunliche Weise einfach weiter.

Levi ist nicht der einzige, dessen Zusammensetzung des Blutes sich ändert. »Ich glaube, ich habe jetzt öfter Adrenalin im Blut«, sagt Michael. Er hat Herzklopfen, bevor er auf der Station ankommt. »Wie vor einem unangenehmen Bewerbungsgespräch.« Wie würde es Levi gehen? Früher hat Michael sein Handy so oft wie möglich ausgeschaltet. Vor ein paar Tagen war zu Hause der Akku des Handys leer. »In den zwei Minuten, bis das Gerät an der Steckdose hing, ging es mir schlecht.«

Ruhe zwischen endlosen Tagen

Hier drinnen ist der Ablauf immer ähnlich. Morgens legen sie sich abwechselnd Levi auf die Brust. Immer zwei Stunden, bis zu acht Stunden täglich. Jenny oder Michael klappen einen netzbespannten Gartenliegestuhl auf und kippen sich in die Horizontale. Sobald Levi mit Kabeln und Schläuchen mit der Hilfe einer Schwester herübergehoben und sorgfältig gebettet ist, können sie sich nicht mehr bewegen, nicht mehr auf die Toilette gehen. Manchmal schläft Michael dabei ein. Schon verwischen ihnen die einzelnen Tage. Was war eigentlich wann?

Im Rausgehen erzählt Michael noch die Sache mit dem Beatmungsschlauch: Sie waren nur kurz spazieren. Als sie wiederkamen, herrschte helle Aufregung. Der kleine Levi, zum selbstständigen Atmen noch zu schwach, hatte es irgendwie geschafft, sich den Tubus herauszureißen! Ein echter Notfall wurde nur deshalb abgewendet, weil die Überwachung permanent ist. Wenn es noch einen Beweis für den Nutzen der Einzelpflege brauchte - hier war er.

Liebe ohne Worte

19. Mai 2017, SSW 28+6 Tage, 725 Gramm. Bei Michael meldet sich gerade der Muskelkater, er war mal wieder Wasserski fahren. Er musste irgendetwas zur Entspannung tun. Zu Hause in Velten, nördlich von Berlin, hat er sich um den Labrador gekümmert. Mitte Mai kennen Jenny und Michael ihr Kind schon gut vier Wochen. Dass Levi auch seine Eltern kennt, kann inzwischen jeder am Monitor ablesen: Hört er ihre Stimmen, beruhigen sich Atmung und Puls. Der Effekt ist noch stärker, wenn sie ihm die Hand auf den Körper legen, der sich sofort entspannt. Michael strahlt. »Er gibt uns damit etwas zurück.« Es ist ihre Art der Kommunikation. Levi kann noch nicht lächeln, nichts sagen, aber seine innersten Organe und sein ganzer Kreislauf reagieren auf sie.

In den letzten 40 Jahren sind Eltern vom Störfaktor im Klinikalltag zum entscheidenden Unterschied in der Entwicklung des Kindes geworden. So messbar ist ihr Einfluss, dass dafür auch mögliche Keime in Kauf genommen werden, die Eltern von draußen mitbringen könnten.

Rückendeckung

Damit es ihnen gelingt, Ruhe und Sicherheit zu vermitteln, kümmert sich vom ersten Tag an die Elternberatung um sie: Kraft sparen, sagt die. Es werden lange Monate. Nicht mit allen Freunden einzeln reden, eine WhatsApp-Gruppe einrichten.

Nicht, dass sie nachher noch die besorgten Verwandten trösten! Sie brauchen ihre Kraft für sich selber und das Kind. Seitdem flüstern die Eltern an den Betten ihrer Kinder. Sie singen und lesen. Sie hoffen und leiden mit. Sie belegen die Still- und Känguruh-Stühle in den abgedunkelten Ecken, im Kühlschrank im Elternzimmer haben sie ein eigenes Fach. Und sie sind da, wenn der Arzt Zeit für ein Gespräch hat.

Christof Dame sagt, Levi sei deutlich gewachsen. Er wiegt jetzt 725 Gramm. Sie konnten mit dem Material auf die nächste Größe umsteigen. Allerdings hat er nun Wassereinlagerungen am ganzen Körper. Manchmal ist gar kein Hals mehr zu erkennen. Er hat ein dickes Fußgelenk und Druckbeulen überall. Jenny kann das kaum mit ansehen.

Im Moment wirkt Levi gerade wieder sehr rot. Das liegt an der Bluttransfusion. Die brauchte er, weil man ihm immer wieder Blut hat abnehmen müssen zur Blutgasanalyse. »Wir sind da heute auf die Bremse getreten«, sagt Dame. »Wir kennen ihn jetzt gut genug.« »Oh ja, bitte«, sagt Jenny erleichtert. Wenn sie die Schwestern mit der winzigen, für Levi riesigen Nadel hat Blut abnehmen sehen, will sie ihn vor diesen Maßnahmen beschützen und weiß doch, dass sie nur zu seinem Wohl geschehen.

Zwischenlösungen

Noch immer ist Levis Haut so dünn, dass der Arzt sofort sehen kann, wie es ihm geht. Er kann durch die Haut hindurch ins Gefäßbett gucken, und Christof Dame zieht daraus seine Schlüsse: Er drückt mit einem Finger auf den Unterschenkel und prüft, ob die Gefäße straff gefüllt sind oder eher wenig. Vor Jahren habe man Frühchen gerne viel Blut transfundiert, doch inzwischen weiß man, dass zu viele Transfusionen sich negativ auswirken können. Dame erzählt von einer Studie, nach der sehr viele Kinder unter 1500 Gramm, denen viel Frischplasma transfundiert wurde, eher Hirn- und Lungenblutungen bekommen haben. Die Ärzte werden deshalb zurückhaltender. »Früher hat man schon Blutplasma gegeben, nur um den Blutdruck zu steigern.« Das, sagt Dame, könne man auch mit anderen Mitteln erreichen.

»Es gibt immer ein Medikament – aber das hat immer einen Haken«, sagt Michael später bedrückt. Levi reagiert zum Beispiel auf das Medikament Hydrocortison, das er für die Lunge braucht, mit einer Störung im Blutzuckerstoffwechsel, es ist wie Diabetes. Diese Nebenwirkung ist bei sehr leichten Frühgeborenen gefürchtet. Alles, was zunächst aussieht wie eine Lösung, ist doch nur das kleinere Übel. »Pass auf dich auf,« sagt Michael zu Jenny, bevor er sich auf den Weg nach Hause macht. Einer muss sich um den Hund kümmern. »Ich habe die Pflicht, mich abends zu melden«, sagt sie. Letzte Neuigkeiten von Levi will er hören, »und dass mir nichts zugestoßen ist«. Sie lächelt ihn an. Die Angst um sie ist noch frisch.

Das erste Bad

2. Juni 2017, SSW 30+6 Tage, 915 Gramm. Plötzlich ist es Sommer – Euphorie im achten Stock. Michael hat Jenny eine Tasche leichter Sachen in die Klinik gebracht. Das war eine tolle Woche, sagen die Eltern. Levis Tubus ist draußen und entgegen aller Erwartungen braucht Levi ohne Atemschlauch sogar weniger zusätzlichen Sauerstoff. Er atmet selbstständiger. Er übertrifft alle Erwartungen. Er wiegt jetzt 915 Gramm. Michael hat ihm »Sportfreunde Stiller« vorgesungen. Jenny trägt eine silberne Kette mit einem goldenen Herzen, in das »Levi« eingraviert ist. Die hat sie von ihren besten Freundinnen geschenkt bekommen.

Heute wird Levi zum ersten Mal gebadet. Dafür reicht eine kleine, knallrote Plastikschüssel. Michael hat die Kamera dabei. Eine Schwester hilft Jenny, Levi vorsichtig mitsamt seinen Elektroden in das 38 Grad warme Wasser zu halten. Der Kopf ruht auf ihrem Unterarm, 33,5 Zentimeter Kind biegen sich in ihre rechte Hand. Ob Levi sein Element wiedererkennt? Jenny wäscht sein Gesicht, den Nacken, die Hautfalten von oben nach unten aus. Es scheint ihm zu gefallen, sein Puls bleibt auch ruhig, als seine Beinchen frei im Wasser sind. Es dauert nur wenige Minuten, dann kann Jenny ihm Bepanthen in die Leiste schmieren. Levis Haut ist fester geworden, sie hält jetzt auch schon das vorsichtige Einreiben mit Sonnenblumenöl aus. Gleich wird er Hunger haben!

Etwas Normalität

Michael klappt den Gartenliegestuhl auf, der charakteristisch quietscht. Er schwenkt sich in die Liegeposition, die Brust frei, Turnschuhe in Richtung Decke, diese Haltung wird er für die nächsten zwei Stunden einnehmen. 13 Milliliter Muttermilch sind in einer Kanüle aufgezogen. Sie sehen üppig aus neben Levis kleinem Bauch. Dass diese Menge alle zwei Stunden da hineinpasst!

Levi hat keine Einzelbetreuung mehr. »Es beruhigt mich, dass er die nicht mehr braucht«, sagt Michael. Das heißt, sein Zustand ist nicht mehr so kritisch. »Vorher ging es ja immer um Leben und Tod.« Michael freut sich, nächste Woche wieder zu arbeiten. »Etwas Normalität«.

Christof Dame wird hellhörig. Jetzt dürfe vor lauter Freude über die Wirkung an der Lunge die Aufmerksamkeit für andere Risiken nicht sinken. Levi scheidet vermehrt Urin aus, die Zufuhr hoher Kalorienzahlen für ein normales Wachstum wird schwieriger. Er bekommt noch 20 Tage das Hydrocortison und bleibt anfällig für Infekte.

Hoffnung auf Zuhause

16. Juni 2017, SSW 32+6 Tage, 1405 Gramm. Heute ist Levi genau zwei Monate alt! Und auf eine Art sind alle drei eingezogen auf der Station 108i. Seit zwei Monaten hören sie das Geräusch, wie nur Krankenhausschlappen schlappen. Das Piepen der Maschinen, die satt schließenden Türen im neuen Trakt des Bettenturms der Charité, und nun, Ping, dampft in der Mikrowelle im Elternzimmer das Krankenhausmittagessen für die Mutter: gedünsteter Fisch und Salzkartoffeln. Täglich wechselt das Menü. Aber dieses hier kommt ihr schon wieder bekannt vor.

Levi fehlen noch sieben Wochen bis zum eigentlichen Geburtstermin. Für den Arzt ist der große Fortschritt, dass das Hydrocortison »raus« ist, das Levi so schlecht vertragen hat. Für alle sichtbar ist ein anderer Fortschritt: Die Monitore sind weg. Levi liegt jetzt im offenen Wärmebett. »Das nächste Bett ist zu Hause«, sagt Christof Dame.

Zuhause. Davon ist zum ersten Mal die Rede. Bis dahin sind es noch Wochen, aber Dame will den Fokus der Mutter darauf lenken: Haben Sie einen Kinderwagen? Wie läuft es mit dem Baden? Die Eltern sollen sich daran gewöhnen, dass sie bald selbst die Verantwortlichen sind.

360°-Aufnahme: Im Zimmer von Levi

Auf einer 360°-Aufnahme sehen Sie das Zimmer, in dem Levi zum Schluss lag. Mit gedrückter Maustaste können Sie das Bild bewegen. In Videointerviews können Sie sich zudem von den Beteiligten erzählen lassen, wie sie die Zeit mit Levi erlebt haben.

Ein Zeichen

In der letzten Woche wurden Levis Augen kontrolliert. Der Befund ist unauffällig, aber das heißt gar nichts, sagt Dame. Die Gefäßentwicklung wird erst in diesen Wochen sichtbar und muss beobachtet werden mindestens bis zur 40. SSW. Früher waren Sehstörungen ein klassisches Frühchen-Risiko, bis hin zur Erblindung. Heute weiß man, dass hohe Sauerstoffgaben und viele Bluttransfusionen das Risiko verstärken. Retinopathie bei Frühgeborenen ist eine durch übermäßiges Gefäßwachstum ausgelöste Erkrankung der Netzhaut. Erst seit ein paar Jahren kann man sie an der Charité mit einer neuen Methode behandeln. Dame nimmt eine grüne Krankenhaus-Papierserviette: Um die Pupille zieht er Kreise und lässt an deren Rändern übermäßig viele Gefäße wachsen. Diese Gefäße können zu einer Ablösung der Netzhaut führen. Wenn Christof Dame sich etwas für die Station wünschen könnte, wäre es eine »Retcam«, eine extrem teure Spezialkamera, die den Augenhintergrund fotografiert. Das würde die Befunde objektivieren und vergleichbar machen.

Levi liegt jetzt in einem Zwei-Bett-Zimmer. Christof Dame schaut in das Bettchen: »Er hat eine gute Durchblutung im peripheren Kapillarsystem«. Sie beugen sich jetzt zwei Monate gemeinsam über dieses Kind. Jenny weiß, dass er meint: Levi ist rosig. Der Gasaustausch funktioniert. Das Vokabular ist nur eines der Dinge, die sich über die Wochen angeglichen haben.

Levi, der nichts papieren Durchsichtiges mehr hat, hebt den rechten Arm zum Kopf. Das ist es jedenfalls, was Jenny sieht. Christof Dame sieht »Zeichen für eine gute neuronale Verschaltung«. »Schauen Sie, die Bewegungsmuster werden geschmeidig«, sagt er, plötzlich ganz begeistert. Sie sind nicht mehr hektisch und überschießend, sondern sogar alternierend. Ab der 32. Woche fängt das Bewegungsmuster an. Levi ist altersgerecht entwickelt! Bei der Mutter sackt die Freude ein.

Christof Dame verwandelt mit seinem Hintergrundwissen für die Eltern eine natürlich wirkende Armbewegung in einen glücklichen, medizinischen Befund. Wie glücklich er tatsächlich ist, wissen die Eltern zu diesem Zeitpunkt nicht: Statistisch haben in Levis Ausgangskonstellation nur acht Prozent der Kinder keine mittelgradigen oder schweren Behinderungen.

Hut ab!

5. Juli 2017, SSW 35+4 Tage, 1870 Gramm. Levi wächst in die Welt hinein. Er füllt Bodys in Größe 38 und Windeln in Größe eins, es gibt erste Trinkversuche aus der Flasche, um ihn der Magensonde zu entwöhnen. Und sein Mützchen ist ab! Jenny war so gespannt, wie er darunter aussieht. »Er hat einen tollen Kopf«, sagt sie, ganz rund ist er.

Es ist noch nicht lange her, da hatten Frühchen einen typischen schmalen, hohen Schädel, den sie ihr Leben lang behielten. »Man sah schon von Weitem, dass es ein Frühchen war.« Für Christof Dame ist die Form ein Indiz für den Kalzium- und Phosphathaushalt. Levi braucht viel Kalzium, um feste Knochen auszubilden. Doch wie immer ist alles eine Frage der genauen Dosierung: Zu viel führt zu einem Ausfall des Kalziums im Nierenbecken, es kleidet sich mit einer Kalkschicht aus und behindert das Wachstum des Organs. Deshalb muss man zeitgleich die Niere beobachten.

Die Neonatologie der Charité ist voll belegt. Levi gehört nun schon zu den stabileren Babys. Er liegt jetzt in einem Viererzimmer am Fenster. Jenny und Michael sind nach elf Wochen die dienstältesten Eltern auf der Station. Levi hat ein Fiepen entwickelt, das Jenny schon laut vorkommt. Michael arbeitet wieder. Kuscheln, Milch abpumpen, alles macht Jenny allein. Abends ist sie komplett erschossen. Wenn Michael da ist, haben sie einander viel zu erzählen. Niemand liest mehr Jules Verne.

Hunger und weiche Faktoren

Soeben war Jennys beste Freundin mit einer großen Geschenktüte da und hat einen Body Größe 40 mitgebracht. »Haben Sie schon ein Stillkissen?«, fragt Christof Dame. Jenny ist für Samstag mit ihrer Mutter zum Großeinkauf verabredet: Bett, Schränkchen, Kleinzeug. Seit vier Tagen braucht Levi den sogenannten CPAP nicht mehr, der Bronch, der wie ein Stecker in seiner Nase endete, ist weg. Weil deshalb die Nase als Eingang frei geworden ist, kann nun die Magensonde, die bislang im Mund steckte, auf die Nase umgelegt werden. Es geht nun darum, den Saugreflex zu trainieren. Um diese Muskelanstrengung auszulösen braucht es einen Grund: Hunger. Damit sich der entwickeln kann, haben sie den Abstand zwischen den Mahlzeiten von zwei auf drei Stunden angepasst.

Levi hat die größten Gefahren umschifft. Er hat keine Operation gebraucht. Warum es bei einem Kind weniger Komplikationen gibt, als bei einem anderen? Es ist das Zusammenspiel von Apparaten, Medizin und »weichen« Faktoren. Christof Dame glaubt, auch die Ruhe eines Einzelzimmers anfangs hat viel zur guten Entwicklung beigetragen. Die Tatsache, dass der Vater so viel da sein konnte und dass die Familie zu dritt so gut funktioniert hat.

Vorfreude

1. August 2017, SSW 39+5 Tage, 2555 Gramm. Am Wochenende waren sie zum ersten Mal mit dem Kinderwagen auf dem Klinikgelände. »Jetzt fängt das normale Leben an«, sagt Jenny voll Vorfreude. Levi trägt keine Atemhilfe mehr. Seit vier Tagen ist er auch seine Magensonde los. Er trinkt Muttermilch aus der Flasche. Er braucht keine Medikamente mehr, nur noch Eisen. Denn der Eisenspeicher legt sich bei Babys erst im letzten Drittel der Schwangerschaft an. Das hat Levi bekanntlich gar nicht erlebt.

Levi muss noch einmal zum Ultraschall. Die Ärzte kontrollieren, ob sich Kalzium in den Nieren ablagert und das Hüftgelenk gut steht. Es ist nicht ganz einfach, den Ultraschallkopf zu justieren. Aus den allerbesten Gründen: Levi hat schon Speck angesetzt. Er quietscht leise. Routiniert greift Jenny nach einer Windel. Levi hat Schluckauf. Er pupst und gähnt. Alles funktioniert.

Wenn Jenny und Michael in zwei Tagen die Klinik verlassen, sind sie erfahren im Füttern und Wickeln. Sie haben Levi dann genau 110 Tage lang gehalten, gewendet, eingecremt, gebadet und angezogen. Das, sagt Jenny, kann jetzt ein Vorteil sein. Sie rollert das Bettchen über den Gang ins »Rooming-in«-Zimmer. »Schau mal, Privatsphäre«, sagt sie aufgekratzt. Sie werden jetzt hier allein sein und alles tun, wie sie es zu Hause täten. Jenny wird nun davon profitieren, dass sie von Anfang an daran gearbeitet hat, die Symptome ihres Kindes zu deuten und nicht die Anzeigen der Apparate.

Sie inspiziert das eigene Bad und stellt ihre Muttermilch in den Kühlschrank. Es gibt einen Wickeltisch mit Wärmelampe, höchst normales Baby-Inventar. Die Schwester, die sie seit vier Monaten kennt, steckt den Kopf herein: »Kommen Sie erstmal an«, ruft sie. Dann fällt die Tür ins Schloss.

Es ist schlagartig still. Kein Piepen von Monitoren, keine leisen, konzentrierten Stimmen von Eltern, Schwestern und Ärzten, kein Beatmungsgerät rauscht. Levi schläft. Es ist der 1. August 2017.

Es ist so still, jetzt endlich hört sie ihn atmen.